লালনের পরিচয়; ‘একজন লালন সাঁইজী ও তার বহু পরিচয়ে পরিচিত হয়ে ওঠার পেছনের গল্প’ © Sina Hasan

লালন নিজেকে কোনো গানে শাহ্ বলেননি, সিরাজ সাঁইকেও শাহ্ বলেননি

হিন্দু বলেননি, মুসলমানও বলেননি

বাউল বলেননি, সূফীও বলেননি

শিল্পী বলেননি, কবি বলেননি, ঐতিহ্যের ধারক ও বলেনি, তিনি শুধু বলেন- ‘ফকির লালন’ আর এইটাই আমাদের চোখের আঙ্গুল।

লালনের পরিচয় বা পরিচিতি নির্মান তাই অত্যন্ত জটিল ভাবে এগিয়েছে। বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভিন্ন ১/২টা যায়গা থেকে লালনকে নিয়ে জানতে গেলে সেটা ‘অন্ধের হাতি দর্শন’ হয়ে যায়। আর অনেক যায়গা থেকে জানতে গেলে বোঝা যায় যে লালনকে নিয়ে কত ধরনের রাজনীতি হয়েছে, যে যেভাবে পারে লালনকে নিজের পক্ষে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছে।

এই লেখায় পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধরনের অনলাইন- অফলাইন ও ওরাল সোর্সের মাধ্যমে প্রাপ্ত মতামত- বিশ্বাস ও বক্তব্যকে তুলে ধরা হলো, এসব পড়লে আশা করি পাঠক নিজেই বুঝে নিবেন যে লালনের এই বহুমাত্রিক পরিবেশনের বা পরিচিতি নির্মানের রূপটা কেমন। তাই আমি আর বেশী ব্যাখ্যা দিতে গেলাম না, এই লেখায় আমি বিভিন্ন রেফারেন্স এমন ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম যাতে নিজেরাই টের পান যে একজন লালন সাঁইজী ও তার বহু পরিচয়ে পরিচিত হয়ে ওঠার পেছনের গল্পটা কেমন।

উল্লেখ্য যে, লালনের সাধন সঙ্গীনি বিশখা ফকিরানী’র পরিচয়ও কিন্তু প্রকাশ করে যাননি তিনি, তবে ওনার বিষয়ে গবেষকদের তেমন আগ্রহ পেলাম না, কিন্তু ওনাকেও লালনের সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে, কারণ- বাউল সাধনায় নারী- পুরুষ কেউ কারো চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ন নয়।

২০০৪ এ বিবিসির শ্রেষ্ঠ বাঙালীর তালিকায় ১২তম স্থানে আছে লালনের নাম। কারো কাছে তিনি গুরু, কারো কাছে সম্মানিত, কারো কাছে ঘৃণিত, কারো কাছে বাংলার ঐতিহ্য কিংবা কারো কাছে তিনি সম্পূর্ন অজানা। আসলে কে কোথা থেকে জানলো তার উপর ভিত্তি করেই তার এই ধারণায়নের ব্যাপারটি ঘটে থাকে।

আরও পড়ুনঃ লালন সাঁই ও গাঁজা

আমাদের দেশে কোন কিছু জানতে হলে আমরা সাধারণ মানুষ তা প্রথমে গুগোল, উইকিপিডিয়া- ফেসবুক সহ অন্যান্য অনলাইন সোর্সে খুঁজে থাকি। কিছুকাল আগে পর্যন্ত খুঁজতে হতো বইয়ে। আর যারা আরেকটু বেশী খুঁজতো তারা হয়তো ঐ সংক্রান্ত সিনেমা- ডকুমেন্টারী ইত্যাদি খুঁজে বের করে দেখতো। আমার অভিজ্ঞতায় মানুষের মনে এজন্য লালনের যে পরিচয় বা আইডেন্টিটি তৈরী হয়েছে তা এই বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতেই নির্মিত।

লালনকে নানাজন নানাভাবে নানা উদ্দেশ্যে পরিচিত করেছে, লালনের পরিচিতি নির্মানে অংশ নিয়েছে। লালনের শিষ্য সংখ্যা দশ হাজারের উপর বলে পাওয়া যায় (চক্রবর্তী ১৯৯২)। শিষ্যরাতো তাদের মতোন করে গুরুকে চিনতো ও মানুষকে চিনাতো। কিন্তু আমরা ১৬ কোটি মানুষের কয়জনই বা লালনের কোন শিষ্যকে চিনি? আমাদের চেনা-চিনির জগতে লালনের যে পরিচয় তৈরী হয়েছে তার পেছনে অংশ নিয়েছেন কাঙাল হরিনাথ, সরলা দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ নানা সাহিত্যিক, মোল্লা মৌলবী, লালনের এই শিষ্য সকল এবং লালন নিজেও, যে যার অবস্থান থেকে।

কুষ্টিয়ার আপামর মানুষ লালনের জীবনী নিয়ে নানা জন নানা ভাবে জানেন। যেমন শরীফুল ইসলাম একজন কাঠের কারিগর, তিনি কাঠ খোদাই করে বিভিন্ন প্রতিকৃতি, নকশা বানান। তিনি যে জীবনী বলেন তাতে- লালন ১২ বছর বয়সে কালিগঙ্গায় ভেসে আসেন, মলম তাঁকে উদ্ধার করেন। মলম যখন কুরআন পড়তেন তখন একটু ভুল হলেই পাশের ঘর থেকে লালন গলা খাকারী দিয়ে উঠতেন। এর কারণ জিজ্ঞাস করলে লালন মলমের ভুল ধরিয়ে দিতেন।

লালনের ‘জীবনী’ ও ‘জাত’ সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য ও বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণকে শুধু ‘লোকশ্রুতি’ বা ‘বিদ্বজনের বক্তব্য’ হিসেবে দেখলে নৃবৈজ্ঞানিক বোঝাপড়ায় ঘাটতি থেকে যায় (পাঠকের জন্য নয়, আমার জন্য)।

লালন সম্পর্কে প্রথম কিছু মুদ্রিত হয় লালনের জীবদ্দশায় ১৮৭২ সালে কাঙাল হরিনাথ সম্পাদিত পত্রিকা ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’তে- ‘জাতি’ নামের রচয়িতার নাম ছাড়া এক লেখায়-

‘লালন শা নামে এক কায়স্থ আর এক ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়াছে। হিন্দু মুসলমান সকলেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত।’

(উল্লেখ্য যে এটি পূর্ব বাংলার প্রকাশিত প্রথম আঞ্চলিক পত্রিকা)

১৮৯০ সালে লালনের মৃত্যুর ১৫ দিনের মধ্যেই মীর মোশাররফ হোসেন সম্পাদিত ‘হিতকরী’ পত্রিকায় লেখা হয়-

‘সাধারনে প্রকাশ লালন ফকীর জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। কুষ্টিয়ার অধীন চাপড়া ভৌমিক ইহার জ্ঞাতি। ইহার কোনো আত্মীয় জীবিত নাই। ইনি নাকি তীর্থগমন কালে পথে বস্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া সঙ্গিগণ কর্তৃক পরিত্যাক্ত হয়েন। মুমূর্ষু অবস্থায় একটি মুসলমানের দয়া ও আশ্রয়ে জীবনলাভ করিয়া ফকির হয়েন। ইহার মুখে বসন্তরোগের দাগ বিদ্যমান ছিলো।… ইহার জীবনী লিখিবার কোনো উপকরণ পাওয়া কঠিন। নিজে কিছুই বলিতেন না। শিষ্যেরা হয়ত তাঁহার নিষেধক্রমে না হয় অজ্ঞতাবশতঃ কিছুই বলিতে পারেনা।’ (চক্রবর্তী ১৯৯২)

১৮৯৫ সালে কলকাতার ঠাকুরবাড়ি প্রকাশিত পত্রিকা ‘ভারতী’তে রাজশাহীর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লেখেন-

‘লালন নিজে অতি অল্প লোককেই আত্মকাহিনী বলিতেন, তাহার শিষ্যেরাও বেশী কিছু সন্ধান বলিতে পারেন না। লালন জাতিতে কায়স্থ, কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী চাপড়া গ্রামের ভৌমিকেরা তাহার স্বজাতীয়। ১০/১২ বৎসর বয়সে বারুনী গঙ্গাস্নান উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ যান, তথায় উৎকট বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষু দশায় পিতামাতা কর্তৃক গঙ্গাতীরে পরিত্যাক্ত হন।’

এবং

‘তাঁর সুদীর্ঘ দেহ, উন্নত ললাট, উজ্জল চক্ষু, গৌরবর্ণ মুখশ্রী এবং প্রশান্ত ভাব দেখিয়া তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া চিনিতে পারা যাইতো।’

উল্লেখ্য যে এই গঙ্গাযাত্রার যাত্রাপথ বিভিন্ন বক্তব্যে বিভিন্ন রকম যেমন- গঙ্গাযাত্রা, নবদ্বীপ যাত্রা, শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা, রাজশাহীর খেতুরিতে যাত্রা।

১৯০০ সালে The Journal of the Anthropological Society of তে মৌলবী আবদুল ওয়ালী লেখেন- ‘Another renowned and the most melodious versifier, whose `dhuyas’ are the rage of the lower classes, and sung by boatmen and others, was he far farmed “Lalan Shah” and boh were born at village Harispur, Sub-Division Jhenedh, District Jessore’

তিনি লালনের গানকে পাগলা কানাইয়ের গানের মতো ‘ধুয়াগান’ বলে উল্লেখ করেন।

১৯০৯ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাত্রদের সভায় এক ভাষনে বলেন-

‘আর একটা বিষয়- যেটা আমার ঔৎসুক্যের বিষয়। সেটা ছোট ছোট নতুন ধর্মপ্রচারকদের জীবনী ও বক্তব্য বিষয় সংগ্রহ করা। মফস্বলে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাই যে হয়তো পল্লীর নিভৃত ছায়য় কোনো ব্যাক্তি এক নতুন ধর্মসম্প্রদায় সংগঠন করিতেছেন।… আমি এইরূপ একজন ধর্মপ্রচারকের বিষয় কিছু জানি- তাঁহার নাম লালন ফকির। লালন ফকির কুষ্টিয়ার নিকটে হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।- এরূপ শোনা যায় যে তাঁহার বাপ-মা তীর্থ-যাত্রাকালে থিমধ্যে তাহার বসন্ত রোগ হওয়াতে তাঁহাকে রাস্তায় ফেলিয়া চলিয়া যান। সেই সময় একজন মুসলমান ফকির দ্বারা তিনি পালিত ও দীক্ষিত হন। এই লালন ফকিরের মতে মুসলমান জৈন মত- সকল একত্র করিয়া এমন একটি জিনিস তৈয়ার হইয়াছে যাহাতে চিন্তা করিবার অনেক বিষয় হইয়াছে। এ বিষয় সকলেরই মন দেওয়া উচিত।’

বিশেষ লক্ষ্যনীয় যে রবীন্দ্রনাথ লালনকে ‘বাউল’ বলেননি। তিনি তাঁকে ধর্ম প্রচারক হিসেবে মনে করেছেন এবয় সকলকে ভাবতে বলেছেন বিষয়টা নিয়ে। সমালোচনার দিক হলো তিনি এখানে তিনি মুসলমান ও জৈন মতের মিল খুঁজে পেয়েছেন, এবং লালনকে হিন্দু বলে স্বীকার করেছেন।

মনসুর উদ্দিন ১৯৩০ থেকে ১৯৬৪ সালব্যাপী ‘হারামনি’ সংকলনে বলেন-

‘লালন ফকির অবিভক্ত নদীয়া জেলার কুষ্টিয়ার অন্তগূত কুমারখালি সংলগ্ন গড়াই নদীর তীরে ভাঁড়ারা গ্রামে জন্মান। তাঁর জন্ম কায়স্থ পরিবারে। পদবী কর। বাবা-মার নাম মাধব ও পদ্মাবতী।’

এবং ছেউড়িয়ায় এসে পরে তিনি মুসলমান হন এবং আল্লাহর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৯২২ সালের পুরোনো খতিয়ান থেকে তৈলব্যবসায়ী লালন কলুকে লালন ফকির ভেবে প্রবন্ধ লিখেছিলেন আনোয়ারুল করীম। (চৌধুরী ১৯৭৪)

সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস বইয়ে লালন সম্পর্কে লিখেছেন-

‘উনবিংশ শতাব্দীর বাউল কবিদের মধ্যে লালন ফকিরের স্থান খুব উচ্চে। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। লালন থাকিতেন কালি গঙ্গার ধারে ঠাকুরদের জমিদারি বিরাহিমপুর পরগণায় ছেউড়িয়া গ্রামে। শোনা যায় ইনি কায়স্থের ঘরে জন্মাইাছিলেন। ইহার শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু- মুসলমান দুইই ছিলো। ১২৯৮ সালের পয়লা কার্তিক ১১৬ বৎসর বয়সে লালনের দেহত্যাগ হয়।’

রবীন্দ্রনাথের সাথে লালনের দেখা হয়েছিলো কিনা এ বিষয়টি আজো অমীমাংসিত। ‘শোনা যায়’ ঘটনায় সুকুমার সেন বেশী জোর দিয়েছেন বিধায় লালনকে জন্মসূত্রে হিন্দু বলতে তিনি দ্বিমত করেননি। লালনের মৃত্যুকালীন বয়স তিনি ১১৬ বলেন।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত বইয়ে লেখেন-

‘লালন বাহ্যতঃ মুসলমানের আচরনকরিলেও খুব সম্ভব আনুষ্ঠানিক ভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নাই, করিলে হিন্দু সমাজে তিনি এতটা শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিতেন না। সম্ভবত তিনি জন্মসূত্রে হিন্দুই ছিলেন, হিন্দুরা তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন মুসলিম সংসর্গের দরুন। জন্মসূত্রে মুসলমান হলে বিদ্রোহের সুর শোনা যেত না’ (প্রাগোক্ত)

আবু তালিব ১৯৬৮ সালে লালন পরিচিতি বইয়ে ‘নদীর তীরে অচিন মানুষ কেগো’ শিরোনামে লেখেন-

‘‘বাংলা ১২২২ সালের একটি সকাল। নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহাকুমার শহরের অদূরে কালীগঙ্গা নদীর তীর। লোকে লোকারণ্য। ব্যাপার কি এক বিদেশী যুবকের মৃতপ্রায় দেহ পড়ে রয়েছে। যুবকের সারা দেহে গলিত বসন্ত রোগের চিহ্ন। বেঁচে আছে কিনা, কে জানে মলম নামে এক অসীম সাহসী যুবকের মনে কৌতুহল, হয়ত বেঁচেই আছে। দেখা যাক না, ব্যাপারটা কি মলম সাহস ভরে এগিয়ে যায়। সকলেই ছিঃ ছিঃ করতে থাকে। একে বিশেী আগন্তুক তার উপরে মারাত্মক গুটি রোগে আক্রান্ত। মলম কিন্তু বেপরোয়া। সে কাছে যায়। এই যে, লোকটি নড়ে উঠেছে। মলমের মুখে হাসি। ‘আঃ একটু পানি!’ অস্ফুট কন্ঠস্বরে লম চমকে উঠে। তার সারাদেহে বিস্ময়ের জাগরণ আসে। ‘লোকটি তাহলে মরে নি!’ ভীরের মধ্যে কেউ বলে। ‘আর না মরলেও মরার বেশী বাকিও নেই’ সঙ্গী তার কথার জের টেনে বলে। মলম কিন্তু মরিয়া হয়ে ওঠে- ‘একে আমার বাঁচানো চাই-ই’ তার কন্ঠে দৃঢ়তার ছাপ। ‘ওঃ তোমার মনের মানুষ বুঝি’ ঠাট্টা করে পাশ্ববর্তী বন্ধু বলে উঠে। অদূরে বাউল ফকীরের কন্ঠ শোনা যায়-

খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়

গান শেষ হয়। ইতিমধ্যেই মৃতপ্রায় ব্যাক্তি উঠে বসেছে। ‘কে, কে গান গাইলো আঃ আমার মনের মানুষের গান! কই, এমন দরদ দিয়ে আমার মনের মানুষের গান তো কখনো শুনিনি! আহা আমার একতারা আমার একতারা কোথায় গেল?’ (গান) ‘আছে যার মনের মানুষ আপনার মনে/ সে কি আর জপে মালা।’

গান শেষ হয়। বিস্মিত জনতা সমস্বরে প্রশ্ন করে- ‘আপনী কি সেই বিখ্যাত কবি লালন শাহ’

‘না। আমি শুধূই লালন ফকীর’ জবাব আসে। অচিন মানুষ জেগে উঠেছে।’ (চক্রবর্তী ১৯৯২)

এখানে লেখক গল্পচ্ছলে অনেক ঘটনা প্রবেশ করিয়েছেন যেমন ১৯২২ সালের সকাল, মলম নামের অসীম সাহসী যুবক, বিস্মিত জনতার কাহিনী এবং ‘আঃ একটু পানি’ সংলাপে লালনকে মুসলমান বানানোর চেষ্টা।

এখানে মৃতপ্রায় লালনের বয়স কেউ কেউ বলেন ১২, কেউ বলেন ১৬, কেউ বলেন পূর্ণ যুবক।

আর কেউ বলেন পক্স থেকে সিরাজ সাঁই উদ্ধার করেছিলো, কেউ বলেন মলম শাহ্।

আবুল তালিব একই বইয়ে মৌলবী আবদুল ওয়ালীর The Journal of the Anthropological Society of Bombay থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এভাবে-

‘he was a disciple of Seraj Shah, and both were born at the village Harishpur,Sub-division Jhenaidha, District Jessore…. where he died some ten years ago’

এতে বোঝা যায় যে লালন এবং তাঁর গুরু সিরাজ সাঁই এর জন্মস্থান হরিশপুরে। কিন্তু ঐ স্থানে ওয়ালী যা লিখেছিলেন-

‘Having travelled long and made pilgrimages to jagannath and other shrines, and met with all aorts of devotees he at last settled at Mauza Siuria, near the sub-divisional headquarter of Kushtia (Nadia). Here he lived, feasted sang and worshipped and known as a Kayastha and where he died some ten years ago.’

সুতরা আবু তালিব এখান থেকে শুধু ‘হরিশপুর’ অংশটি নিয়েছেন কিন্তু ‘কায়স্থ’ অংশটি নেননি।

তাছাড়াও আবু তালিব লালনকে ‘চিশতীয়া- নিজামীয়া’ তরিকার মনে করেন।

১৯৬৭ সালে এস. এম লুৎফর রহমান প্রকাশ করেন ‘লালনচরিত’ যার রচয়িতা দুদ্দু শাহ্্, ১৪৮ পংক্তি, পয়ারে রচিত। এখানে আছে-

‘আলমডাঙ্গা গ্রমে শুকুর সা-র আশ্রমে

আরজি করিনু আমি অতীব নির্জ্জনে।।

দয়াল দরজি সাঁই করুনা করিয়া

কহ কিছু আত্মকথা এ দাসে বুঝাইয়া।’

মানে আলমডাঙ্গায় লালন শাহ্ কে দুদ্দু শাহ্ প্রশ্ন করেছেন। তারপর-

এগারশো উনআশি কার্তিকে পহেলা

হরিষপুর গ্রামে সাঁইর আগমন হইলা।।

যশোহর জেলাধীন ঝিনাইদহ কয়

উক্ত মহকুমাধীন হরিষপুর হয়।।

গোলাম কাদের হন দাদাজি তাঁহার

বংশ পরম্পরা বাস হরিষপুর মাঝার

দরীবুল্লাহ দেওয়ান তাঁর আব্বজীর নাম

আমেনা খাতুন মাতা এবে প্রকাশিলাম।।

এই পুঁথির রচনাকাল দেয়া ১৩০৩ বাংলা কিন্তু তা এতো কাল পরে পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপের উলটোপাড়ে জনৈক রামচন্দ্র মন্ডলের কাছে। তিনি দেশভাগের পর যশোহর থেকে সেখানে যান। পূর্ব পাকিস্তানে লতীফ আফী আনহু তার কাছ থেকে পুঁথিটি নকল করেন। (চক্রবর্তী ১৯৯২)

অনেকের মতে পুঁথিটি জাল। এর রচনাশৈলীও দুদ্দু শাহ্’র রচনাশৈলীর সাথে মেলে না। এর সম্পর্কে আহমদ শরীফের মন্তব্য-

‘এ আত্মকথা যে বানানো তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ চব্বিশ পরগণা বিভক্ত হয়ে ১৮৮৬ সনে যশোহর জিলা গঠিত হয়। দুদ্দু বলেন লালনের জন্ম ১১৮৯ বাংলা বা ১৭৭২ খৃস্টাব্দে। তাহলে লালনের জন্ম হয় ২৪ পরগণা জেলার খুলনা মহাকুমায়, এবং খুলনা জিলায় রূপ পায় ১৮৮২ সনে। ১৮৮৩ সনে নদীয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে বনগাঁওকে যশোহরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। উনিশ শতকের শেষ দশকে বৃদ্ধ দুদ্দুর এসব খবর জানা উচিৎ ছিলো।’

এটি স্বচক্ষে না দেখেই লুৎফর রহমান এই ঘটনা সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তিনি ১৯৮৪ খৃস্টাব্দে লালন জিজ্ঞাসা বইয়ে লেখেন-

‘প্রণান্ত পরিশ্রম করলেই কি কোনো মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যায় লালন শাহ্ জন্মগতভাবে মুসলিম সন্তান।’

খোন্দকার রিয়াজুল হক সম্পাদিত লালন সাহিত্য ও দর্শন বইয়ে অধ্যাপক গোলাম রসুল বলেন-

লালন নিঃসন্দেহে সূফীপন্থী ছিলেন এবং সেই কারনে কোরআন- হাদীস ও সূফীতত্ত্বে তাঁর চিন্তাধারার অনেক মিল পাওয়া যায়।

লালন জন্মগতভাবে মুসলমান, তাঁর বাড়ী হরিশপুরে, তিনি বাউল নন- সূফীসাধক এই তিন সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন আলাদা ভাবে আবু তালিব, এস. এম লুৎফর রহমান ও খোন্দকার রিয়াজুল হক।

জেড এস তোফায়েল তার History of Kushtia তে বলেন-

`He was greatly influenced by the best tents of Sufism and Vaishnabism, whice enriched Baulism’

এর প্রতিবাদে ১৯৬৯ সালে বাউল মতবাদ ও ইসলাম বইয়ে ইমামউদ্দিন বলেন-

‘মুসলমান কখনো দুই নৌকায় যাত্রী হতে পারে না।’

তিনি লালনকে মুসলমান দাবী করেন।

১৯৭৮ সালের নভেম্বরে তৎকালীন শ্রম ও শিল্পকল্যানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন ‘লালন শাহ একজন উঁচুদরের সুফী সাধক ছিলো’

২০০৬ খৃস্টাব্দের ১০ মার্চ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় ম. মনিউজ্্জামান এর লেখা এরকম-

লালনের কৌলিক পদবী কর। গোত্র ঘৃতকৌশিকী। পিতামাতার নাম যথাক্রমে মাধবচনাদ্র কর ও পদ্মাবতী। …

ললিতনারায়ন ওরফে লালু সিরাজ সাঁইয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাইলে সিরাজ সাঁই তাঁকে লৌকিক ধর্ম অর্থাৎ ফকিরি ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং সে সময় ললিতনারায়ন কৌলিক নাম পরিত্যাগ করে ধর্মগতভাবে মুসলমান হয়ে নতুন নাম নেন লালন।’

লালনের খেলাফতপ্রাপ্ত সাধু মন্টু শাহ্ ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৮ সাল ব্যাপী তাঁর ‘লালন- সঙ্গীত’বইয়ে লালনের জীবনীতে লেখেন যে লালনের বাড়ী হরিশপুরে। তিনি ১৬/১৭ বছর বয়সে কালীগঙ্গার তীরে মলম শাহ্ কর্তৃক উদ্ধার হন। মলম, কলম ও তিলম তিন ভাই-ই তাঁর শিষ্য হন। তিনি লালনকে সূফী সাধক হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি লালনের হেঁটে নদী পার হবার অলৌকিক ঘটনার কথাও বলেন।

এমনকি এখনও অনেকেই লালনকে সূফী মনে করেন। যেমন: ১৬ সভেম্বর ২০১১ তে দৈনিক জনকন্ঠে একটা লেখার শিরোনাম ছিলো: “সহজ মানুষ: সোহরওয়ার্তে সুফী গানের আসর’. ১৯৬৫ সালে পাঞ্জু শাহ্ এর ছেলে খোন্দকার রফিউদ্দিন ভাব-সঙ্গীত বইয়ে লেখেন-

‘যশোহর জেলায় হরিণাকুন্ড থানার অধীন হরিশপুর গ্রামে আলম, কলম ও লালন তিন ভ্রাতা বাস করিতেন। ইহাদের পিতার নাম দরিবুল্যা। লালনই কনিষ্ঠ এবং শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হন এবং ভ্রাতাবধু কর্তৃক পালিত হন।’

তাঁর মতে লালন বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে ভাই- ভাবীর কাছে পরিত্যাজ্য হয়ে হরিশপুর গ্রামের পশ্চিম বাটকিমারা বিলের থানার ঘাটে পড়িয়া থাকেন। সেখানে সিরাজ সাঁই ও সিরাজ সাঁইয়ের পত্মী কর্তৃক রোগমৃক্ত হন এবং সাধক জীবনের শুরু করেন। তিনি মনে করেন লালন শাহ্ একজন সূফী সাধক।

উল্লেখ্য যে পাঞ্জু শাহ্ এর ঘর নিজেদের সূফী পরিচয় দেয়। (খোন্দকার ১৯৬৫)

রেজা ফকির বলেন-

‘সূফী একটা সাম্প্রদায়িক নাম, লালন সূফী নন’

ড. আবুল আহসান চৌধুরী বলেন ‘লালন ছিলেন বাউল সাধনা শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। লালন সাঁইই প্রথম ও প্রধান বাউল পদকর্তা।

অনেকেই লালনকে ‘মানবতাবাদী বলতে চার এই গানটার ভিত্তিতে-

‘এমন মানব সমাজ কবে গো সৃজন হবে-

যেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃস্টান

জাতি গোত্র নাহি রবে।

শোনায়ে লোভের বুলি

নেবে না কাঁধের ঝুলি

ইতর আতরাফ বলি

দূরে ঠেলে নাহি দেবে।

আমির ফকির হয়ে একঠাই

সবার পাওনা খাবে সবাই

ভবে কেউ নাহি পাবে।

ধর্ম কূল গোত্র জাতির

তুলবে না গো কেহ জিকির

কেঁদে বলে লালন ফকির

কে মোরে দেখায়ে দেবে।

সুধীর চক্রবর্তী এ গানের ব্যাপারে বলেন-

‘গানটির মর্মবাণী খুব প্রাণস্পর্শী ও আধুনিক, কিন্তু কোনওভাবেই যে এই গান লালনের রচিত নয়, তা সুনিশ্চিত। এই নিশ্চিতির কারণ দুটি। তা হলো- প্রথমত, দুই বাংলার কোনো আদর্শ লালনগীতি সংকলনে গানটি পাওয়া যায় না; দ্বিতীয়ত এ গানের অন্ত্যমিল আর শব্দবিন্যাস একেবারেই লালন গোত্রের নয়’

এর সাথে যোগ করতে চাই যে ‘আমির ফকির হয়ে একঠাই/ সবার পাওনা খাবে সবাই’ এমন পাওনা খাওয়ার ফকিরি লালনের কোন গানেই পাওয়া যায়না।

তাহলে গানটি যদি অন্য কারো রচিত হয় সে অন্তত লালনকে ‘মুসলিম’ বা ‘হিন্দু’ প্রমাণ করতে চাননি। চাওয়ার সম্ভাব্যতা গুলো হলো-

১. মানবতাবাদী প্রমাণ করা

২. সাম্যবাদী প্রমাণ করা

৩. অসাম্প্রদায়িক প্রমাণ করা, ইত্যাদি।

অনেকেই বাউলদেরকে সমাঝের প্রতিবাদী অংশ হিসেবে দেখেছেন তাঁদের সাধনা কে লঘু করে। যেমন

‘উৎপাদন ব্যাবস্থায় কোনো পরিবর্তন না আসায়, সামন্ত সমাজের বিরুদ্ধে কৃষিবিদ্রোহগুলি সব ব্যর্থ হওয়ায়- জনজীবনের সামন্তবাদী আধ্যাত্মিকতা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সেজন্য লোকায়ত বাউল মতবাদে বিভিন্ন পশ্চদমুখী ধর্মীয় মিশ্রণ ঘটতে থাকে। বাউলরা শ্রমজগৎ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে আখড়াবাসী হতে থাকলেন এবং আত্মকেন্দ্রীক তন্ত্রচারী যোগী হয়ে উঠলেন।’

মানে তিনি ‘লোকায়ত বাউল মতবাদ’ এ ‘পশ্চাদমুখী’ ‘তন্ত্র’ ও ‘যোগ’ সাধনাকে আগে খুঁজে পাননি। তিনি বাউলের মানবতাবাদের দিকেই জোর দিয়েছেন।

লালনকেও এভাবে কেউ কেউ মানবতাবাদী ভেবেছেন। এভাবে ‘মানবতাবাদী’ বানানোর সমস্যা হলো-

১. এতে সাধনার আসল উদ্দেশ্যটি ঢাকা পড়ে

২. লালনের পরিচয় পাল্টে যায়

৩. নবনির্মিত পরিচয় অন্যকারো স্বার্থে ব্যবহারের সুযোগ থাকে।

ফকির আনোয়ার হোসেন মন্টু শাহ্ এর ‘লালন-সঙ্গীত’ বইয়ের ভাষ্য অনুযায়ী- মুন্সী খায়রুল্লাহ্’র চার পুত্র মলম, আলম, কলম, তিলম। ১৭৯০ সালের ফাল্গুন মাসের দোলে কালি নদীতে মলম তাঁকে উদ্ধার করেন। লালনের বাড়ী যশোরে। জন্ম মুসলমান পরিবারে। সিরাজ সাঁই’র নিবাসও যশোরে। একদিন হঠাৎ লালন বের হতে চাইলেন। তিনি অলৌকিক ভাবে কালিনদী হেঁটে পার হতে লাগলেন। মলমের অনুরোধে ফিরে তাকিয়ে বললেন- ‘আমাকে আলাদা থাকতে দিতে পারবেন?’ লালন এরপর ভেক নিলেন। ২/৩ সপ্তাহর জন্য বের হলেন। বিশখাকে নিয়ে ফেরত আসলেন। লালনের প্রথম শিষ্য মলম শাহ্।

লালনের সাথে অনেকেই বাহাছ করতে আসতেন। কেউই লালনের সাথে বাহাস করে পারেননি। দুদ্দু শাহ্ এর আগের নাম ছিলো মাওলানা দবিরউদ্দিন, তিনিও লালনের সাথে বাহাছ করে হেরেছিলেন। পরে তিনি লালনের শিষ্য হন। একই ভাবে মনিরুদ্দিন শাহ্ও বাহাছে হেরে জমিজমা স্ত্রী- কন্যাকে দান করে ফকির হন।

লালনের চৌচালা ঘরের নাম ছিলো হকের ঘর।

এই মলম শাহ্ ১৮৬০ সালে শেষ রোজার রাতে দেহ রাখেন।

লালন মলম শাহ্ এক বাবা এবং মতিজান বিবি কে মা ডাকতেন। লালনের সাধন সঙ্গিনীর নাম ছিলো বিশখা ফকিরানী। লালনের পালিত কন্যা প্যারীন্নেছা এবং পালিত পুত্র শীতল শাহ্। প্যারীন্নেছাকে তিনি ভক্ত ভোলাই শাহ্ এর সাথে বিয়ে দেন। লালন রাতের বেলা বেশীরভাগ সময় ঘুমাতেন না। ধ্যান মগ্নের মতো থাকতেন আর হঠাৎ হঠাৎ পোনা মাছের ঝাঁক এসেছে বলে মনিরুদ্দিন শাহকে ডাকতেন এবং গান শোনাতেন। মনিরুদ্দিন শাহ সেই গান শুনে লিখে রাখতেন। এখন পর্যন্ত লালনের যে সমস্ত গান পাওয়া গেছে তার বেশীর ভাগ কৃতিত্ব মনিরুদ্দিন শাহের। মাঝে মাঝে এই একই কাজ করতেন ফকির মানিক। তাছাড়া ফকির মানিক তখনকার সময়ে খুবই ভালো আর বিখ্যাত গায়ক ছিলেন।

লালনের প্রথম গান কোনটা, শেষ গান কোনটা তা বলা যায় না।

তবে লালনের মৃত্যুর ব্যাপারে সকলে একমত যে তিনি ১লা কার্তিক বাংলা ১২৯৭ এবং ১৭ই অক্টোবর ১৮৯০ বর্তমান ১৬ অক্টোবর ভোরবেলা মৃত্যুবরণ করেন।

মন্টু শাহ্ ‘লালন-সঙ্গীত’ বইয়ে লেখেন-

‘লালন সাঁইজী বাংলার মরমী বাউল সাধকদের প্রধান পুরুষ। তিনি বাউল সাধনামতের প্রবর্তক’

১৮৯০ থেকে ১৯৯১ এই একশো বছরে লালন সম্পর্কে বই লিখেছেন ৪৪ জন, প্রবন্ধ লিখেছেন ১৫০ জন।

লালনকে নিয়ে উপন্যাসের মধ্যে;

রণজিৎকুমার সেন এর বাউল রাজা, কলকাতা

পরেশ ভট্টাচার্য এর বাউলরাজার প্রেম, কলকাতা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এর মনের মানুষ, কলকাতা

নাটকের মধ্যে;

আসকার ইবনে শাইখ এর লালন ফকির, ঢাকা

মন্মথ রয় এর লালন ফকির, কলকাতা

দেবেন্দ্রনাথ নাথ এর সাঁই সিরাজ বা লালন ফকির, কলকাতা

কল্যান মিত্র এর লালন ফকির, ঢাকা

ছোটগল্পের মধ্যে;

সুনির্মল বসুর লালন ফকিরের ভিটে, কলকাতা

শওকত ওসমান এর দুই মুসাফির, ঢাকা

সিনেমার মধ্যে;

তানভীর মোকাম্মেল এর প্রামান্যচিত্র অচিনপাখি, ঢাকা, ১৯৯৬,

তানভীর মোকাম্মেলের লালন, ঢাকা, ২০০৪

অন্যান্য সিনেমা নিয়ে বিভিন্ন চলচ্চিত্র সমালোচন বিভিন্ন সময়ে অনেক রিভিউ লিখেছেন। যা লেখা হয়ে গেছে তা না লিখে বরং এইখানে এখন এমন একটা জিনিস লিখবো যেটা নিয়ে আমি কোন লেখা খুঁজে পাইনি। সেটা হচ্ছে-

গৌতম ঘোষ এর মনের মানুষ, ২০১০; আন্দাজে সিনেমা বানানোর এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ

বর্তমান সিনেমায় লালনের পরিবেশন: ২০১০ সালে মুক্তি পায় ‘মনের মানুষ’ নামে একটি সিনেমা, পরিচালক গৌতম ঘোষ। এ ছবিতে লালন ও লালনপন্থীদের যে পরিচিতি নির্মিত হয় তার সারসংক্ষেপ এরকম-

১. লালনের জন্ম হিন্দুর ঘরে, নাম- লালন চন্দ্র কর।

২. লালনের জন্মস্থান ছেউড়িয়া নিকটেই।

৩. লালন ঘোড়ার পিঠে চড়তো।

৪. লালনের আখড়ার নাম ছিলো আনন্দ বাজার (যার কোনো হদীস পাওয়া যায়নী, লালনের চৌচালা ঘরের নাম ছিলো ‘হকের ঘর’ )

৫. লালনের গুরু সিরাজ সাঁই এর বাড়িও ছেউড়িয়ার নিকটে।

৬. লালনের ভক্তদের মধ্যে যৌন উত্তেজনা বেশী ছিলো।

৭. লালনের পালক মা মতিজান, পালক বাবা মলম শাহ্, পালিত কন্য প্যারীন্নেছা, পালক প্রত্র শীতল শাহ্, ভক্ত ও লালনের পালিত মেয়ের সঙ্গী ভোলাই শাহ্, ভক্ত পন্ডিত মনিরুদ্দিন শাহ্ এর উপস্থিতি নিতান্তই কম।

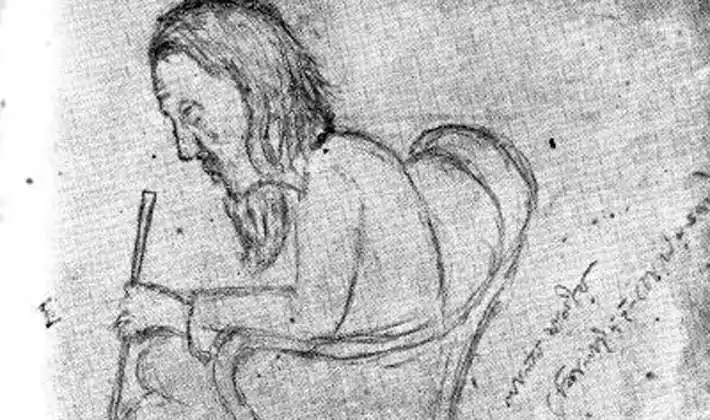

৮. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লালনকে অনেক শ্রদ্ধা করতে এবং তাঁর গুরুত্ব বুঝেই প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন।

৯. লালন লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতো, চেয়ারে বসতো (যা লালনপন্থীরা মনে করেন না), ইত্যাদি।

কিন্তু সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা খাই যখন একটা গান শুনি। গানের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে যাই-

‘হয় আমি ভুল শুনছি নয় এই সিনেমাটা ভুল গাইছে’

তাছাড়া সিরাজ সাঁই এর গান হিসেবে একটা গান দেখানো হয়-

‘আমার মাত্র দুইখান চাকা একখান গাড়ী’

আবার শুনলাম- নাহ.. এটাই তো বলছে- এতো বড় ভুল করতে পারলো এরা? আর ফিল্ম ক্রিটিকরা খালি লাইট- এক্সপোজার- আর্ট ডিরেকশন নিয়ে কথা বলে কিন্তু কেউ এইটা খেয়ালই করলো না? সিনেমার দর্শক এসব খেয়াল করতে দায়বদ্ধ নয়, দায়বদ্ধতা নির্মাতাদের। দর্শককে আমি এটা খেয়াল না করার দোষ দিবো না।

প্রিয় পাঠক, বলতে পারবেন খটকাটা কোথায়?

লালনের কোন গানে ‘মানবদেহ’ কে ‘গাড়ী’র’ সাথে তুলনা করতে পাওয়া যায়নি। শুনেছেন কোন গানে? যদি সিরাজ সাঁই মানবদেহকে গাড়ীর সাথে তুলনা করতো তবে লালনও শিষ্য হিসেবে তা করার কথা।

এ ব্যাপারে ‘কলিমুদ্দিন শাহ্’, ‘সাত্তার শাহ্’, ‘হোসেন শাহ্’ ও ‘দুর্লভ শাহ্’ (দুর্লভ শাহ তখনো বেঁচে ছিলেন, ২০১২ সালে তখন তার ১২২ বছরের মতো বয়স) কে প্রশ্ন করি-

‘লালনের কোনও গানে কি মানবদেহকে গাড়ীর সাথে তুলনা করতে দেখেছেন?’

প্রত্যেকেই প্রশ্ন শুনে একটু থমকে গিয়ে সবাই একই উত্তর দিয়েছেন-

‘আমার জানা মতে নাই’

গৌতম ঘোষের জানামত আর ফকিরদের জানামত মিললো না এখানেই।

ফকিররা এই ছবিটিকে অপছন্দ করেন। গায়ক- শিল্পী ও একডেমীর অনেকে পছন্দ করেন।

আবার হিন্দু দেখানোর ফলে অনেকে অপছন্দও করেন।

সিনেমাটি নিয়ে বেশ কয়েকজন দর্শকের সাথে কথা বললাম, যে ‘আপনী এটা দেখে কী ধারণা পেলেন?’

লালন সম্পর্কে দর্শকমনে যে ধারণা পাওয়া যায়-

১. বাউলরা live together and open sex করতো

২. জ্যোতিরিন্দ্র নাথই প্রথম লালনের কদর বোঝেন

৩. ছবিটার ক্যামেরার কাজ ভালো

৪. প্রসেনজিতের ডবল- মেকাপের অভিনয় চমৎকার হয়েছে।

৫. গানগুলো খুবই ভালো হয়েছে।

৬. এটাতো সুনীল এর উপন্যাস অবলম্বনে, এতে পরিচালকের দোষ কোথায়?

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বর্তমান সময়ের মানুষজন এ ছবিতে লালন সম্পর্কে এমন অনেক ধারণা গ্রহণ করছেন যা ইতোদধ্যেই প্রশ্নবিদ্ধ।

উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি ‘জাতিশ্বর’ নামে একটা সিনেমা দেখলামযেখারে নদীতে ন্যেকায় লালন সাঁই তার দল নিয়ে কোথাও যাচ্ছেন। কোথাও যাচ্ছেন সেটা সমস্যা না, সমস্য হলো তারা কালো পোশাক পড়ে যাচ্ছেন। আপনারা অনেকেই জানেন যে লালনপন্থীদের পোশাক সাদা। তারা ‘জ্যান্তেমরা’-র ধারণা থেকে মুর্দার কাপড়ের মতো সেলাই বিহীন কাপড় পড়েন।

তাহলে এবার লেখার শেষ ভাগ, একটু যদি ফিরে দেখি যে লালনের জন্মস্থান নিয়ে বিভিন্নজনার মতামত :

১. আবদুল ওয়ালীর মতে যশোহরের ঝিনাইদহ মহাকুমার হরিশপুর গ্রামে।

২. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এর মতে কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী চাপড়া গ্রামে।

৩. রবীন্দ্রনাথের মতে ‘কুষ্টিয়ার নিকটে’।

৪. বসন্তকুমার পালের মতে কুষ্টিয়ার কুমারখালির অন্তর্গত ভাঁড়ারা গ্রামে।

৫. কাঙাল হরিনাথের মতে কুষ্টিয়ার অন্তর্গত ঘোড়াই গ্রামে।

৬. এ. কে. এস নূরের মতে যশোহরের ফুলবাড়ি গ্রামে।

৭. মনসুর উদ্দিন এর মতে কুমারখালির অন্তর্গত ভাঁড়ারা গ্রামে।

৮. আবু তালিবের মতে যশোহরের ঝিনাইদহ মহাকুমার হরিশপুর গ্রামে।

একটি ঘটনা উল্লেখ্য যে হুমায়ুন ফকির এর কাছে (ওনার এক ভক্তবাড়ীতে, কেরানীগঞ্জে) একটা তালিকা দেখতে পাই যেখানে লালন থেকে মুহাম্মদ (স.) পর্যন্ত ৩৬ টা নামের পরম্পরার একটা তালিকা আছে। যেখানে হযরত আলী রা. হয়ে হাসান বসরী হয়ে পরম্পরা এসেছে, এই পরম্পরার ধারাবাহিকতায় লালন এসেছেন। সেটা সংগ্রহও করি। কিন্তু সেখানে কোনো হিন্দু নাম না থাকায় এবং নানা কারণে সন্দেহ থাকায় একাট কথোপকথনের পর হুমায়ুন ফকির সেটা প্রকাশের অনুমতি দেননি।

লালন বলেছেন-

‘আমি লালন একশিরে

ভাই বন্ধু নাই আমার জোরে

ভুগেছিলাম পক্স জ্বরে

‘সিরাজ সাঁই করলেন উদ্ধার।’ (কেউ কেউ বলেন ‘মলম শাহ করলেন উদ্ধার’)

এটাই লালনের মতে নিজের শুরুর ইতিহাস। তার আগের ইতিহাস তিনি ভুলে যেতে চেয়েছেন। তিনি তাঁর কোনো ভৌগলিক জন্মস্থানের কথা, জাতের কথা সচেতন ভাবেই বলেননি। এতো কম বয়সে তিনি কীভাবে খুঁজে পেলেন যে কোন কোন সুতা কেঁটে দিলে তাকে জাতের প্যাঁচে পড়তে হবে না- তা একটা রহস্য। তিনি জাত- পাতের বৈষম্যের ভীড়ে এমন ভাবে নিজের পরিচয় নির্মাণ করেছেন যেখানে কোন কিছু দিয়েই তাকে বিচার করা যায়না। এতো কম বয়সে এই বিচক্ষণতার উদাহরণ আমাদের ভূখন্ডে নয় শুধু- দুনিয়াতেই বিরল।

লালনের পরিচিতি বিষয়ে বিভিন্ন বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমার সমালোচনা:

১. অনেকে লালনকে বলেন ‘বাউল সম্রাট’ বা বাউল কিন্তু লালন নিজেকে পরিচয় দেন ফকির।

২. অনেকে লালনকে ‘মরমী সাধক’ বা Mystic poet দাবী করেন, কিন্তু লালন কোনো রহস্য না করে দ্বিধাহীন কন্ঠে দেহতত্ত্ব প্রচার করেছেন। এটা রহস্য নয়, বলা যেতে পারে গোপন।

৩. লালনকে অনেকে হিন্দু, অনেকে মুসলমান দাবী করেন। লালন নিজেকে মানুষ ছাড়া আর কিছুই বলেননি।

৪. লালনপন্থীরা এবং আপামর মানুষ নানাজন নানাদিক থেকে প্রভাবিত হয়ে লালন সম্পর্কে নানান ধারণা লালন করেন। তারা সাধারণত ঘনার ভিত্তি খতিয়ে দেখতে চাননা।

৫. লালনের অনুসারীরা বর্তমানে লালনকে অলৌকিক ক্ষমতা দান করছেন।

৬. লালনের জন্ম- পরিচয় কি তা লালন নিজেই কোনদিন বলে যাননি। জীবনী বিষয়ে লালনের নিজের যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়-

৭. তিনি নিজের পরিচয় গোপন করেছেন।

৮. তিনি দেখেছেন যে জাত বা ধর্ম নিয়ে মানুষ মানুষকে বিচার করে। তাই তিনি শুরুতেই তাঁর root গোঁড়া কেটে দিয়েছেন, যাতে কেউ তাঁকে বিচার না করতে পারে।

৯. লালনকে জানার একমাত্র উপায় হলো গান। সেখানে তিনি তাঁর জন্ম বা ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

১০. খুবই অল্প বয়সে তিনি ‘পরিপক্ক’ আচরণ করেন, তাই তাঁর মানসিক বিকাশ এর গতিরেখা বোঝা যায়না, শুরু থেকেই পূর্ণ বিকশিত বা mature মনে হয়।

এতো তথ্যের ভীড়ে লালন সম্পর্কে যে তিনটি তথ্য সত্য বলা যায় তা হলো-

১. তাঁর গুরু সিরাজ সাঁই

২. তাঁর আখড়া ছেউড়িয়া

৩. মলম শাহ্ ও মা মতিজান তাঁকে ছেলের আদরে এবং গুরুর ভক্তিতে দেখাশোনা করতেন

৪. তিনি তাঁর জাতের কোনো পরিচয় দেননি

৫. মৃত্যু ১৮৯০ খৃস্টাব্দে

এতোক্ষন ধরে যে পরিচয় নির্মানের বহুমাত্রিক উদাহরণ দিলাম তাতে পাঠক নিশ্চই আমার সাথে একমত হবেন যে এতো এতো জন্ম- জাত- পাত পরিচয়ের ভীড়ে লালনের আসল পরিচয় যে কী তা নির্নয় করা দুস্কর। তবু এই দুস্কর কাজটিই তিনি সহজ করার জন্য লালন খুবই সহজ ভাবে বলেছেন- ‘লালন বলে জাতের কি রূপ দেখলামনা এই নজরে’।

লালনের পরিচয়; ‘একজন লালন সাঁইজী ও তার বহু পরিচয়ে পরিচিত হয়ে ওঠার পেছনের গল্প’

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত: © Sina Hasan (2012) লালনের পরিচয় লেখকের অনুমতি নিয়ে প্রকাশিত।

লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয় | লালনের পরিচয়

এই সাইটে নিজম্ব নিউজ তৈরির পাশাপাশি বিভিন্ন নিউজ সাইট থেকে খবর সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট সূত্রসহ প্রকাশ করে থাকি। তাই কোন খবর নিয়ে আপত্তি বা অভিযোগ থাকলে সংশ্লিষ্ট নিউজ সাইটের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইলো।